Im Europäischen Parlament wächst der Widerstand gegen die geplante EU-Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundlich. In einem Brief an die EU-Kommission, der in den nächsten Tagen verschickt werden soll, fordern knapp 70 Abgeordnete aus vier verschiedenen Fraktionen eine öffentliche Befragung von Bürgern und Organisationen zu dem umstrittenen Entwurf.

Admin

Ukraine-Krieg: 15 kriegsbedrohte AKW & Tschernobyl (Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss)

Axel Mayer, Mitwelt Stiftung Oberrhein

Aktueller Einschub vom 04.3.2022:Örtliche Behörden meldeten Gefechte mit russischen Soldaten nahe Europas größten Atomkraftwerk Saporischschja - von dort bezieht die Ukraine rund ein Viertel ihrer Energie. Lokale Behördenvertreter berichteten von Bombenangriffen auf die Atomanlage, das AKW werde mit schweren Geschützen beschossen. Ein Block des Kraftwerks sei getroffen worden, in der Anlage gebe es einen Brand, sagte der Sprecher des AKW, Andriy Tuz in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Zwar werde der getroffene Reaktor gerade renoviert und sei nicht in Betrieb, aber es befände sich Kernbrennstoff darin. Feuerwehrleute könnten sich dem Feuer nicht nähern, weil sie beschossen würden. "Wir fordern, dass sie (die Truppen) den Beschuss mit schweren Waffen einstellen", sagte Tuz. "Es besteht eine reale Gefahr für das größte Atomkraftwerk in Europa." Angaben aus dem Kriegsgebiet können immer schwer bestätigt werden. Im Krieg stirbt immer auch die Wahrheit |

Im Ukraine-Krieg gibt es einen häufig übersehenen "Nebenkriegsschauplatz".

In der Ukraine sind derzeit an vier AKW-Standorten (Chmelnyzkyj, Riwne, Saporischschja, Süd-Ukraine), 15 überalterte, gefährliche Reaktorblöcke mit einer installierten Gesamtleistung von 13,8 Gigawatt teilweise in Betrieb. Dabei ist der Standort Saporischja mit sechs Reaktoren der größte in ganz Europa. Alle ukrainischen Reaktorblöcke gehen auf sowjetisches Kraftwerksdesign zurück. 13 Einheiten gehören zum VVER-1000-Typ, zwei weitere gehören zum Typ VVER-440, der heute schon nicht mehr vollständig den modernen internationalen Sicherheitsstandards entspricht. 12 der 15 Reaktoren haben ihre ursprünglich konzipierte Lebensdauer von 30 Jahren bereits überschritten. Ihre Laufzeiten wurden um 10 Jahre (VVER-1000 Reaktoren) bzw. um 20 Jahre (VVER-440-Reaktoren) verlängert.

| Während in der Ukraine die kriegsbedingte Gefahr extrem schwerer Atomunfälle wächst, versuchen auch in Deutschland die BILD-Zeitung, AfD, Teile von CDU, CSU & FDP und atomar- fossile Seilschaften die Gefahrzeitverlängerung für Atomkraftwerke durchzusetzen und die Atomindustrie zum Kriegsgewinnler zu machen. Die atomaren Gefahren in der Ukraine zeigen: Die alte Lobby hat nichts verstanden. |

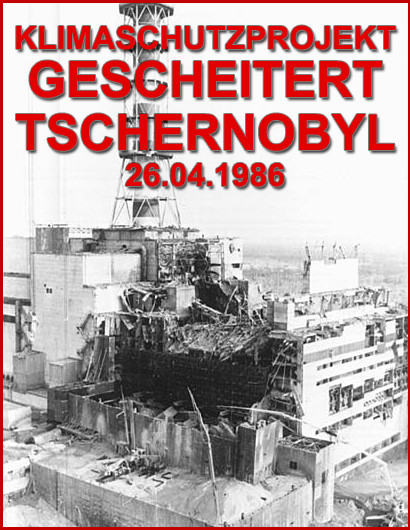

In der Ukraine stehen auch die abgeschalteten Tschernobyl-Reaktoren. Sie erinnern an die grenzüberschreitenden Gefahren und Risiken, die von Atomkraftwerken schon im Frieden ausgehen. Im Kriegsfall potenziert sich das Risiko der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie.

Ein Cyber-Angriff, ein dummer Fehler in einem dummen, völkerrechtswidrigen Krieg, ein Beschuss oder ein Terroranschlag auf die laufenden AKW in der Ukraine könnte das Inferno des Krieges ins Unermessliche steigern.

Russlands Armee hat die Akw-Ruine in Tschernobyl eingenommen und viele Medien berichten. Doch die größte Gefahr geht nicht mehr von Tschernobyl aus, sondern von den 15 potenziellen Tschernobyls der Ukraine. Um die Nachzerfallswärme auch in Katastrophenfällen sicher abführen zu können, besitzen alle Atomkraftwerke Notkühlsysteme. Wenn diese, redundant angelegten Systeme bei einem Angriff, zum Beispiel mit einer panzerbrechenden Waffe versagen, kann es durch die steigenden Temperaturen zu einer Kernschmelze kommen. Wenn mehrere Kernbrennstäbe miteinander verschmelzen, verstärkt sich die Kettenreaktion und es kommt zu einer enormen unkontrollierten Aufheizung. Hält das Reaktorgebäude nicht stand oder tritt eine größere Menge radioaktiver Stoffe aus, wird vom Super-Gau gesprochen. In jedem der 15 ukrainische Atomreaktoren entsteht pro Jahr und Megawatt elektrischer Leistung die kurz- und langlebige Radioaktivität einer Hiroshima-Bombe.

Das Beispiel Saporischja

Am ukrainischen Atomkraftwerks-Standort Saporischja stehen sechs Reaktoren. Diese haben eine elektrische Nettoleistung von jeweils 950 Megawatt. Alleine an diesem Standort entsteht jährlich also die kurz- und langlebige Radioaktivität von 5700 Hiroshima-Bomben.

Während in der Ukraine Bomben explodieren, knallen bei Rüstungs- und Gas-Lobbyisten die Champagnerkorken und der Atom-Lobbyist Günther Oettinger nutzt den Krieg, um für die Gefahrzeitverlängerung von AKW zu werben.

Nur die zukunftsfähigen Energien, Wind und Sonne schaffen Unabhängigkeit und vermindern die Gefahren der Kriege.

Wir sollten darauf hinwirken, dass aus dem lokalen Krieg in der Ukraine kein Atom- und Weltkrieg wird. Er wäre für die Menschheit der letzte Krieg.

Axel Mayer, Mitwelt Stiftung Oberrhein

Nachtrag:

Am 24.02. hat der staatliche Betreiber Energoatom auf seiner Webseite mitgeteilt, dass alle KKW mit gegenwärtig 13 Blöcken am Netz seien und störungsfrei arbeiteten. Außerdem sei der Schutz der Anlagen gegen physische Angriffe sowie gegen Cyberattacken verstärkt worden. Mit Stand 25.02. meldet der Betreiber des KKW Saporischschja, dass die Blöcke 5 und 6 vom Netz genommen sind. Als Gründe werden lt. Übersetzungsprogramm „[…] to ensure interoperational safety […] put into reserve” genannt.

Quelle: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) (abgerufen am 26.2.2022)

Pas de nouvelles centrales nucléaires à Fessenheim !

von Axel Mayer

A l'attention des médias,

une contribution au débat de

*Axel Mayer, vice-président du Trinationaler Atomschutzverband - TRAS, Mitwelt Stiftung Oberrhein, (ancien) directeur du BUND dans le Rhin Supérieur

*Claude Ledergerber, vice-président de l’Association Trinationale de Protection Nucléaire - ATPN, Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin - CSFR

Pas de nouvelles centrales nucléaires à Fessenheim !

à la version allemande

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire française vieillissante de Fessenheim ont finalement été arrêtés le 22 février 2020 et le 29 juin 2020, après de longues batailles. Dans la majorité des cas, la joie était grande dans la région trinationale du Rhin supérieur, après avoir été si longtemps sous la menace d’un éventuel accident. Mais dans cette joie et ce soulagement, une question importante n'a pas été posée : celle de l’abandon contraignant et définitif de la construction d'une future centrale nucléaire sur le site de la centrale sur le Rhin. Il n'y a jamais eu de renoncement officiel et à long terme du site..

Le 10 avril 2022 aura lieu le premier tour des élections présidentielles françaises. Un futur gouvernement français populiste de droite ne serait pas le seul à pouvoir ressortir à tout moment le site de la centrale de Fessenheim du placard.

Le président Macron, technocrate et libéral sur le plan économique, mise sur la prétendue "arme miracle" qu'est le nucléaire dans la guerre perdue d'avance contre l'homme, le climat, l'environnement et la nature. Macron a annoncé la construction jusqu'à 14 nouveaux réacteurs nucléaires. De 2035 à 2050, six réacteurs EPR de la "nouvelle" génération devraient être raccordés au réseau, déclare Macron en ce mois de février 2022. Il souhaite également une prolongation des centrales nucléaires déjà vieillissantes, donc aussi du risque de dangerosité et si possible au-delà de 50 ans de fonctionnement.

Le publiciste d'extrême droite Éric Zemmour et la populiste d'extrême droite française Marine Le Pen défendent sans réserve le lien entre le pouvoir, les centrales nucléaires et l'arme nucléaire française. Marine Le Pen a même demandé en novembre 2021 la remise en service de la centrale nucléaire de Fessenheim, en cours de démantèlement, et certains élus de droite alsaciens soutiennent cette proposition. Ce qui prouve une fois de plus la méconnaissance totale et affligeante de la problématique du nucléaire, pour cette partie de l’échiquier politique. Le démantèlement des deux réacteurs est bien avancé et une réparation des centrales nucléaires vieillissantes est hors de prix. Les populistes de droite ont toutefois un flair très fin lorsqu'il s'agit de monter les gens les uns contre les autres par-delà les frontières, tout en tirant leur force de tels conflits, même mis en scène.

Du point de vue du producteur d'énergie (EDF) en quasi-faillite, le site (lié au refroidissement) sur le Rhin plaiderait tout à fait en faveur d'une nouvelle centrale nucléaire à Fessenheim, si le changement climatique et la baisse du niveau du Rhin ne venaient pas contrecarrer les calculs. Les dangers des nouveaux réacteurs nucléaires, le risque sismique dans le fossé rhénan, les coûts énormes et l’opposition trinationale massive à laquelle il faut s'attendre sur ce site plaident contre une nouvelle centrale nucléaire. Celui qui veut imposer politiquement une «ancienne-nouvelle» technologie à haut risque et qui a tiré les leçons des protestations massives à Wyhl, Fessenheim, Plogoff et Mallville, ne construit pas dans une région de protestation.

Le seul réacteur européen à eau pressurisée (EPR) actuellement en construction en France sera raccordé au réseau au plus tôt en 2024, avec douze ans de retard, et son coût sera presque six fois supérieur à la prévision. Il ne sera jamais rentable. Les deux EPR construits en Chine sont en train de se disloquer. L'histoire du nucléaire français n'est pas une success story, mais une histoire de dettes, de faillites, de malchances, de pannes, voire de falsifications. C'est ce que disent non seulement les mouvements écologistes, mais aussi le cours à long terme de l'action EDF. Les dettes de l’industrie nucléaire française et les centrales nucléaires de plus en plus délabrées menacent de conduire l'Etat à la ruine financière.

Le lobby nucléaire international s’était fait un peu oublié, pendant une courte période, après les nombreuses victimes de l'utilisation "civile" de l'énergie nucléaire, suite à Fukushima et Tchernobyl. Il n'a pas renoncé pour autant. En France, le "village nucléaire", -les vieilles et puissantes cordées de sociétés, de lobbyistes, de technocrates et de partis nucléaires- est bien vivant et étroitement lié à la force de frappe nucléaire.

Le réacteur européen à eau pressurisée EPR et les nouveaux petits réacteurs au thorium apportent de nouveaux dangers et des déchets nucléaires qui irradient pendant un million d'années. Le prétexte de la protection du climat est utilisé pour blanchir ces nouvelles centrales nucléaires, et pas seulement en France. Pourquoi des technocrates comme Monsieur Macron misent-ils sur une technologie à haut risque, dangereuse et coûteuse, alors qu'il existe des alternatives au coût maîtrisé, respectueuses de l'environnement et créatrices d'emplois et qui ne permettent pas de fabriquer des bombes atomiques ! D'où vient cette incapacité de la politique à tirer les leçons de ses anciennes erreurs ? Derrière le rêve d'un nucléaire renouvelé se cache l'espoir désespéré d'une poursuite du gaspillage et de la destruction, une poursuite de la surconsommation, de la dilapidation des matières premières, de l'extinction des espèces et aussi des futures armes nucléaires.

Un gouvernement français populiste de droite serait très probablement favorable, aussi par amour du conflit avec l’Allemagne, à la construction d'une nouvelle centrale nucléaire à Fessenheim, Un président fanatique du marché libre et non faussé comme M. Macron devrait au moins savoir compter et comprendre que l’énergie nucléaire est une réponse caduque face à l’urgence climatique

Ce que nous pouvons et devons opposer à cela, c'est une poursuite de la bonne coopération trinationale réussie par-delà les frontières. Une Europe des hommes, que nous pratiquons depuis bientôt 50 ans, depuis les premières protestations à Marckolsheim,Wyhl et Kaiseraugst.

Axel Mayer, vice-président de TRAS-ATPN, Mitwelt Stiftung Oberrhein, (ancien) directeur du BUND dans le Rhin supérieur.

Claude Ledergerber, vice-président de TRAS-ATPN, CSFR

Keine neuen Atomkraftwerke nach Fessenheim!

von Axel Mayer

Die beiden Reaktoren des altersschwachen französischen AKW in Fessenheim wurden nach langen Kämpfen am 22. Februar 2020 und am 29. Juni 2020 endlich abgeschaltet. Mehrheitlich war die Freude in der von einem möglichen Unfall bedrohten, trinationalen Region am Oberrhein groß. Doch in dieser Freude und Erleichterung wurde eine wichtige Frage nicht gestellt: die Frage nach dem verbindlichen, dauerhaften Verzicht auf den Neubau eines zukünftigen AKW am Kraftwerksstandort am Rhein. Einen offiziellen, langfristigen Verzicht auf den Kraftwerksstandort Fessenheim am Rhein hat es nie gegeben.

Am 10. April 2022 findet der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen statt. Nicht nur eine zukünftige rechtspopulistische französische Regierung könnte den Kraftwerksstandort Fessenheim jederzeit wieder aus der Schublade holen.

Der Technokrat und wirtschaftsliberale Präsident Macron setzt auf die vermeintliche "Wunderwaffe" Atomkraft im verloren gehenden Krieg gegen Mensch, Klima, Umwelt und Natur. Macron hat den Bau von bis zu 14 neuen Atomreaktoren angekündigt. Von 2035 bis 2050 sollen sechs Reaktoren der «neuen» Generation ans Netz gehen, sagte Macron im Februar 2022. Er möchte auch eine Gefahrzeitverlängerung für die jetzt schon überalterten AKW, wenn möglich über 50 Jahre hinaus.

Der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour und die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen stehen uneingeschränkt für die Verbindung von Macht, Atomkraftwerken und französischen Atomwaffen. Marine Le Pen hat im November 2021 sogar die Wieder-Inbetriebnahme des im Abbruch befindlichen AKW Fessenheim gefordert und rechte Parteien im Elsass unterstützen diesen Vorschlag. Allerdings ist der Abriss der beiden Reaktorblöcke weit fortgeschritten und eine Reparatur der altersschwachen Atomkraftwerke unbezahlbar. Rechtspopulisten haben allerdings ein feines Gespür, wenn es darum geht, Menschen grenzüberschreitend gegeneinander auszuspielen und sie ziehen ihre Kraft aus solchen, auch inszenierten, Konflikten.

Der (Kühl-)Standort am Rhein im Osten Frankreichs spräche aus Sicht des fast bankrotten französischen Energieversorgers durchaus für ein neues AKW in Fessenheim, wenn Klimawandel und sinkende Rheinwasserstände hier nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Die Gefahren neuer Atomreaktoren, die Erdbebengefahr im Rheingraben, die enormen Kosten und der zu erwartende massive trinationale Protest an diesem Standort sprechen gegen ein neues AKW. Wer eine alte-neue Hochrisikotechnologie politisch durchsetzen will und aus den massiven Protesten in Wyhl, Fessenheim, Plogoff und Mallville gelernt hat, baut nicht in einer Protestregion.

Der einzige Europäische Druckwasserreaktor (EPR), der aktuell in Frankreich überhaupt gebaut wird, geht frühestens 2024 ans Netz - mit zwölf Jahren Verspätung und er wird nahezu sechsmal so teuer wie geplant. Rentabel arbeiten wird er nie. Die beiden in China gebauten EPR zerlegen sich gerade. Die Geschichte der französischen Atomkraft ist keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Geschichte von Schulden, Pleiten, Pech und Pannen. Das sagt nicht nur die Umweltbewegung, sondern auch der langfristige Aktienkurs der EDF. Die Schulden der französischen Atomwirtschaft und zunehmend marode AKW drohen den Staat in den finanziellen Ruin zu treiben.

Die internationale Atomlobby war nach den vielen Opfern der "zivilen" Nutzung der Atomkraft, nach Fukushima und Tschernobyl für kurze Zeit ein wenig in Deckung gegangen. Aufgegeben hat sie nicht. In Frankreich ist das "atomare Dorf", -die alten mächtigen Seilschaften aus Konzernen, Lobbyisten, Technokraten und Atomparteien- sehr lebendig und eng mit der Atomstreitmacht, der Force de frappe verbunden.

Der Europäische Druckwasserreaktor EPR undneue kleine Thorium-Reaktoren bringen neue Gefahren und Atommüll, der eine Million Jahre strahlt. Mit dem vorgeschobenen Klimaschutz-Argument werden nicht nur in Frankreich gefährliche neue Atomkraftwerke grüngewaschen. Warum setzen Technokraten wie Herr Macron auf eine gefährliche, teure Hochrisikotechnologie, wo es doch kostengünstige, umweltfreundliche, arbeitsplätzeschaffende Alternativen gibt, aus denen sich keine Atombomben bauen lassen? Woher kommt diese Unfähigkeit der Politik, aus alten Fehlern zu lernen? Hinter dem Traum der erneuerten Atomkraft steht die verzweifelte Hoffnung auf ein verschwenderisches und zerstörerisches weiter so, ein weiter so mit Überkonsum, Rohstoffverschwendung, Artenausrottung und auch mit zukünftigen Atomwaffen.

Eine rechtspopulistische französische Regierung wäre auch aus Liebe am Streit mit Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit für den Bau eines neuen AKWs in Fessenheim. Ein wirtschaftsliberaler Präsident wie Herr Macron sollte zumindest rechnen können...

Was wir dem entgegensetzen können und sollen ist eine Fortsetzung der guten, erfolgreichen, trinationalen Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Ein Europa der Menschen, das wir seit bald 50 Jahren, seit den frühen Protesten in Marckolsheim,Wyhl und Kaiseraugst, praktizieren.

- Axel Mayer, Vizepräsident im Trinationalen Atomschutzverband TRAS, Mitwelt Stiftung Oberrhein, (Alt)BUND-Geschäftsführer am Oberrhein

- Claude Ledergerber, Vizepräsident Association Trinationale de Protection Nucléaire, Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin

Fukushima - Demo am 06. März 2022 AKW-Neckarwestheim

Klimaschutz statt Atomkraft und Fossile! Energiewende jetzt sofort!

FUKUSHIMA-Demo zu den Neckarwestheimer Atomanlagen

Am 11. März 2011 schmolzen in Fukushima 3 Atomreaktoren. Es kam zu einem radioaktiven Fallout, vergleichbar mit 168 Hiroshima-Bomben. Im Inneren der Reaktorkerne herrschen tödliche Strahlungs-werte. Sie müssen weiterhin von außen ununterbrochen mit ca. 170 t Wasser täglich gekühlt werden, welches in über1000 Tanks gespeichert wird. Diese sind nun voll und die Stellfläche wird knapp. Statt weiteres Gelände zuzukaufen, darf TEPCO die Tanks in den Pazifik entleeren. Die geplante vorherige Dekontaminierung des Kühlwassers war zuletzt aber nur zu 30 % effektiv. Radioaktive Stoffe gelangen so in die Nahrungskette und gefährden Mensch und Umwelt. Die Verklappung stellt zudem einen Rechtsbruch der Verträge zum Meeresschutz dar.

Keine Verklappung von kontaminiertem Kühlwasser in den Pazifik! Solidarität mit den in den verstrahlten Gebieten lebenden, zur Rückkehr gezwungenen Menschen! Atomausstieg sofort - weitere Energiewende jetzt!

Trotz des nach Fukushima beschlossenen Atomausstiegs sind in der BRD immer noch 3 Atomreaktoren in Betrieb, auch Block II in Neckarwestheim. Spannungsrisse an dessen Dampferzeuger-Rohren machen den geplanten Weiterbetrieb bis Ende 2022 hoch gefährlich. In Gronau wird Uran angereichert, in Lingen werden Brennelemente hergestellt, alles wird exportiert. Das KIT in Karlsruhe entwickelt in einem europäischen Verbund neue Reaktoren, statt massiv an neuen Speichertechnologien zu forschen. Beim Atommüll gibt es nur Scheinlösungen: Der beim Rückbau von Atomkraftwerken anfallende gering radioaktive Abrissmüll wird durch „Freimessen“ als Bauschutt deponiert oder in neuen Produkten „recycelt“. Die Zwischenlager für hochradioaktiven Müll werden zu unsicheren Langzeitlagern, da eine „Endlagerung“ selbst im nächsten Jahrhundert ungewiss ist.

Klimaschutz nur ohne Atomkraft und Fossile! 100% Erneuerbare sofort!

Die erfolgreiche dezentrale Energiewende bei der Stromerzeugung wurde u.a. mit einer jährlichen Deckelung des Zubaus abgewürgt. Es gibt keine Planungssicherheit mehr. Speichertechnologien wurden vernachlässigt. Fossile Träger (Gas, Öl, Kohle) und Atom bremsen die Energiewende aus, da sie Vorrang bei der Einspeisung haben. Atomenergie ist aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken und des ungelösten Atommüllproblems keinesfalls nachhaltig. Zum Gelingen der Energiewende braucht es Energieeinsparung, Energieeffizienz und den massiven Zubau erneuerbarer Energien.

Atomausstieg sofort! - Kohleausstieg bis 2030 beenden – Vorrang für die Erneuerbaren!

Die dezentrale Energiewende muss stark beschleunigt statt ausgebremst werden!

Die Demonstration findet unter Einhaltung der Corona-Regeln statt.

Meinung: Was uns Atomenergie wirklich kostet

DW-Autorin Jeannette Cwienk

Ich erinnere mich noch genau daran, wie viel Spaß wir hatten, an diesem Frühlingsnachmittag im April. Ich baute mit meinen Freundinnen und Freunden im Wald eine Hütte, bis uns Regenschauer nach Hause trieben. Es war der April 1986 - kurz nachdem im ukrainischen Prypjat Reaktorblock 4 des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert war. Da die Nachricht über die Katastrophe erst Tage später an die Öffentlichkeit drang, hatten wir noch nichtsahnend im Wald gespielt.

Die Katastrophe von Tschernobyl und die Sorge vor einer verstrahlten Zukunft prägten meine Jugend. Aber nicht nur deswegen erscheint mir der Vorschlag der EU-Kommission, nicht nur Gas, sondern auch Atomkraft als klimafreundliche Technologie in ihre Taxonomie aufzunehmen, also als nachhaltige und förderwürdige Wirtschaftsaktivität zu klassifizieren und für Investitionen zu empfehlen, wie ein Hohn.

Wer zahlt für einen Atomunfall?

Das ist der Kommissions-Vorschlag auch deswegen, weil er die wahren Kosten der Atomkraft völlig ignoriert: zum einen mit Blick auf die hohen Kosten für neue Atomanlagen, so klein künftige Reaktoren auch sein mögen. Zum anderen aber vor allem in Bezug auf die völlig außer Acht gelassene Frage: Wer haftet eigentlich bei einem Nuklearunfall?

Allein in Deutschland belaufen sich die staatlichen Ausgaben für die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe bis heute auf rund eine Milliarde Euro. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Schäden durch den Atomunfall von Tschernobyl werden auf mehr als 200 Milliarden Euro geschätzt - Folgeschäden wie Erkrankungen sind dabei nicht eingerechnet. Diese fehlen auch in der Summe von rund 177 Milliarden Euro, auf die sich die Kosten für den Atomunfall vom 11. März 2011 im japanischen Fukushima allein bis zum Jahr 2017 beliefen - laut damaliger Schätzung der japanischen Regierung.

Getragen werden diese Kosten zum Großteil von den Steuerzahlern Japans, denn die Betreibergesellschaft Tepco wurde ein Jahr nach der Katastrophe de facto verstaatlicht, um eine Insolvenz zu verhindern.

Staatshaftung im Katastrophenfall

Und hier sind wir beim Kern des Problems: Die Haftungssummen für nukleare Unfälle sind in Europa lächerlich gering. So müssen etwa die Kraftwerksbetreiber in Tschechien gerade einmal 74 Millionen Euro für einen atomaren Unfall bereithalten, in Ungarn sind es 127 Millionen.

Auch Frankreich, maßgeblicher Antreiber für eine geplante "Begrünung" der Atomkraft in der EU und mit 70 Prozent Nuklearstromanteil weltweit am stärksten abhängig von seinen Reaktoren, verlangt seinen Stromversorgern bei einem Nuklearunfall höchstens 700 Millionen Euro Haftungssumme ab. Ein großer atomarer Unfall in Europa könnte aber locker Kosten zwischen 100 bis 430 Milliarden Euro verursachen. Sollte der tatsächlich passieren, müssten abermals die betroffenen Staaten und damit deren Steuerzahler einspringen.

Millionenschaden: Nach Tschernobyl mussten in Deutschland radioaktiv belastete Lebensmittel vernichtet werden

Wegen dieser faktischen Staatshaftung kritisierte kürzlich selbst der Chef der deutschen Liberalen und Bundesfinanzminister Christian Lindner die Aufnahme der Atomkraft in die EU-Taxonomie. "Eine Energiequelle, die nur etabliert werden kann, wenn der Staat in die Haftung geht, die zeigt schon marktwirtschaftlich an, dass es sich nicht um eine nachhaltig verantwortbare Energiequelle handeln kann", so Lindner.

Und so wird die deutsche Bundesregierung an diesem Freitag also vermutlich gegen die Pläne der EU-Kommission stimmen - zurecht. Mutiger sind dagegen Österreich und Luxemburg, die eine Klage gegen ein Nachhaltigkeitssiegel für Atomkraft angekündigt haben.

Die Risiken von "Mini-Reaktoren"

In Frankreich dagegen bezeichnet Staatspräsident Emmanuel Macron die Atomkraft gerne als "Glücksfall" für den Klimaschutz. Dass derzeit zehn Reaktoren im Land abgeschaltet bleiben müssen, drei der neuesten Generation davon aus Sicherheitsmängeln, stört das Glücksempfinden des Präsidenten offenbar wenig. Sorgen vor einem Atom-GAU und dessen Folgen will Macron mit neuen Mini-Reaktoren, sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR), zerstreuen. Sie sollen erheblich kleiner sein als bisherige Atomreaktoren - und dementsprechend weniger gefährlich, käme es zu einem Unfall.

Doch diese Rechnung enthält einen Mengenfehler. Denn um auf die Kapazität eines großen Meilers zu kommen, ist eine enorme Zahl an kleinen Reaktoren nötig. "Diese hohe Anzahl wird das Risiko für nukleare Unfälle um ein Vielfaches erhöhen", mahnte etwa das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.

Geht es wirklich um Klimaschutz?

Ebenfalls scharf ins Gericht geht die Behörde mit dem Bericht des Joint Research Center der EU. Auf dessen Grundlage traf die Kommission in Brüssel ihre Bewertung über die Klimafreundlichkeit ziviler Atomkraft.

Tschernobyl 1986: Anders als die finanziellen Schäden lässt sich das menschliche Leid nach der Katastrophe kaum beziffern

Der JRC-Bericht betrachte die Risiken der Kernenergienutzung für Mensch und Umwelt sowie für nachfolgende Generationen nur unvollständig. Er sei, so das Fazit, daher kein Beitrag, mit dem die Nachhaltigkeit der Kernenergienutzung umfassend bewertet werden könne.

Das lässt Zweifel aufkommen, dass Brüssel die Atomkraft vor allem aus Klimaschutzgründen in die neue EU-Taxonomie aufnehmen will. Vielmehr scheint politischer Druck dahinterzustehen, vor allem aus Frankreich. Dass man hier als Nuklearmacht auf jeden Fall an der Atomkraft festhalten will, hatte Emmanuel Macron zuletzt ganz offen erklärt. "Ohne zivile Atomkraft keine militärische Atomkraft und ohne militärische Atomkraft keine zivile", sagte der Staatspräsident erst im Dezember.

Widerstand im EU-Parlament gegen grüne Einstufung von Gas- und Atomenergie wächst

Die EU-Kommission will Investitionen in Gas und Atomkraft als umweltfreundlich kennzeichnen. Immer mehr EU-Abgeordnete kritisieren die Entscheidung – und drohen mit Ablehnung.

„Es ist essenziell, dass diese Entscheidung nicht nur in Expertenkreisen ohne öffentliche Aufsicht debattiert wird“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Zudem will die SPD-Gruppe nach Angaben des Abgeordneten Joachim Schuster geschlossen gegen den Vorschlag stimmen, wenn es keine Änderungen gibt.

Mit der sogenannten Taxonomie will die Kommission festlegen, welche Geldanlagen als klimafreundlich gelten sollen, um die Klimawende voranzubringen. Die Kommission hat am 31. Dezember in einem Entwurf für einen sogenannten delegierten Rechtsakt vorgeschlagen, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün klassifiziert werden können, wenn sie neuesten Standards entsprechen und ein konkreter Plan für die Lagerung radioaktiver Abfälle bis 2050 vorliegt. Auch Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen unter bestimmten Auflagen übergangsweise als grün eingestuft werden können.

Michael Bloss (Grüne) und Abgeordnete der Sozialdemokraten (S&D), Liberalen (Renew) und Linken kritisieren in ihrem Brief, dass EU-Staaten und ausgewählte Klimaexperten nur sehr wenig Zeit bekommen hätten, um auf den Entwurf zu reagieren.

Darüber haben sich auch die Vorsitzenden der Ausschüsse für Wirtschaft und Umwelt in einem Brief Anfang der Woche beschwert. EU-Leitlinien sehen normalerweise eine vierwöchige öffentliche Befragung zu solchen Rechtsakten vor.

EU-Kommission hat Frist bis Freitag vorgegeben

Die EU-Kommission hat eine Frist bis Freitag angesetzt. Danach will sie den offiziellen Rechtsakt vorlegen. Dieser kann dann noch vom EU-Parlament oder mindestens 20 EU-Ländern abgelehnt werden – es ist aber unklar, ob die nötigen Mehrheiten dafür noch gefunden werden könnten.

Die Abgeordneten schreiben, dass viele Investoren Kritik an den Plänen geübt hätten. Die Taxonomie werde für eine Vielzahl von Fonds und öffentlichen Finanzierungsprogrammen richtungsweisend sein. „Nach dem Ende der fossilen Brennstoffe müssen die Menschen sicher sein können, dass Geld in Zukunft sinnvoll und grün angelegt wird“, heißt es in dem Schreiben. Auch Umweltschützer haben die Pläne immer wieder scharf kritisiert – angesichts der ungelösten Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie der CO2-Emissionen bei Gas.

Umweltaktivisten protestieren in Straßburg gegen EU-Pläne

In der Straßburger Innenstadt haben am Mittwoch französische und deutsche Umweltaktivisten protestiert.

Sie kritisieren, dass die EU Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Technologien einstuft.

Der grenzüberschreitende Protest sorgte in der Straßburger Innenstadt für Aufsehen: Umweltschützer in weißen Schutzanzügen kippten symbolisch eine gift-grüne Flüssigkeit über gelbe Atommüll- und rote Gasfässer und zündeten zugleich grüne Rauchbomben. Auf zahlreichen Fahnen und Bannern waren auch deutsche Protestsprüche zu sehen. Die Aktion, an der auch der BUND Südlicher Oberrhein beteiligt war, richtete sich gegen die Europäische Union. Diese will zukünftig Atomkraft und fossiles Gas als nachhaltige Technologien einstufen.

Anlass des Protests in Straßburg ist der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Grenzstadt. Macron sprach am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament, wo er seine Pläne für den Ratsvorsitz in den kommenden sechs Monaten bekannt geben will.

Macron wird von den Klimaschützern verantwortlich dafür gemacht, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden soll. Der französische Präsident hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für Atomkraft stark gemacht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisieren das Vorhaben scharf. Atomkraft würde die Klimakrise verschärfen.

Jochen Stay ist tot

Hamburg, den 18.01.2022

Am Wochenende hat uns völlig überraschend die Nachricht erreicht: Unser Freund, Mitstreiter und Kollege Jochen Stay ist tot. Jochen war Mitgründer, Geschäftsführer und Sprecher von .ausgestrahlt sowie Vorstandsmitglied der von .ausgestrahlt initiierten Stiftung Atomerbe.

Wir sind zutiefst traurig und erschüttert. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, die sich Raum zum Trauern wünscht. Jochen hat nicht nur Spuren in Mutlangen, Wackersdorf und Gorleben hinterlassen, sondern vor allem auch in den Herzen seiner Familie und Wegbegleiter*innen.

Jochens Tod ist nicht nur für .ausgestrahlt ein immenser Verlust. Sein Wirken hat die Anti-Atom-Bewegung seit den 1980er-Jahren mitgeprägt und zu vielen ihrer Erfolge maßgeblich beigetragen. Auch zahlreiche andere Bewegungen und Kampagnen profitierten von Jochens Erfahrung und Rat.

2008, als der „Spiegel“ auf dem Titelbild die Anti-Atom-Sonne untergehen ließ, gründete Jochen mit einer Handvoll Mitstreiter*innen die Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt, die Hunderttausenden Atomkraftgegner*innen eine Stimme verlieh und den Widerstand gegen Atomkraft wieder sichtbar machte. Anti-Atom-Sonnen, Unterschriftensammlungen und Großdemos machten den Anfang. Und wir fassten ein kühnes Ziel: Den Betrieb der AKW nicht nur kritisch zu begleiten, sondern sie tatsächlich abzuschalten. Unrealistisch? Nicht in Jochens Augen. Denn er wusste: Wo Konflikt ist, können wir auch Einfluss nehmen. Und der Dissens um Atomkraft, der die ganze Gesellschaft spaltete, lag offen wie lange nicht mehr. Jochen hatte die Idee, die schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen 2009 zu „belagern“. Wochenlang beherrschten die Anti-Atom-Proteste die Berichterstattung aus dem politischen Berlin. Und während Union und FDP an der Laufzeitverlängerung der AKW feilten, erweiterte Jochen das Repertoire der Anti-Atom-Bewegung um die einst gegen Pershing-Raketen erprobte Protestform der Menschenkette. 120 Kilometer, so seine Vision, vom AKW Brunsbüttel bis zum Pannenmeiler Krümmel. Manch große Umweltorganisation riet ob der Gefahr des Scheiterns eindringlich ab. Jochens Zugkraft und Überzeugung aber riss genug andere mit. Am 24. April 2010 formierten sich 120.000 Menschen entlang der Elbe zum längsten Anti-AKW-Protest in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Laufzeitverlängerung verhinderte das zunächst zwar nicht. Das Protestfass aber war voll bis an den Rand. Der Super-GAU von Fukushima brachte es zum Überlaufen – und der nachfolgende Protest Hunderttausender läutete Merkels Atom-Wende ein. Fast die Hälfte der damals noch laufenden AKW ging sofort vom Netz.

Auch der Protest gegen ein Atommüll-Lager im Gorlebener Salzstock, den Jochen jahrzehntelang mit prägte, führte 2020 zum Erfolg. Das hielt Jochen nicht davon ab, den Finger weiter in die Atommüll-Wunde zu legen: Niemand konnte die Defizite und falschen Versprechungen des laufenden Standortsuchverfahrens präziser benennen als er.

Jochens Sachverstand und seine Begeisterungsfähigkeit werden uns fehlen, genau wie sein Dickkopf und seine Überzeugungskraft, seine Klarheit, sein Einsatz, seine Verantwortungsbereitschaft und sein großes Herz. Sein meist untrügliches Gespür für politische Gelegenheiten. Und seine immense Erfahrung, wie Protest erfolgreich Einfluss auf politische Konflikte nehmen kann.

Noch am Freitag haben wir mit Jochen zusammen die .ausgestrahlt-Themen und ‑Aktionen der nächsten Monate geplant. Gemeinsam haben wir die Weichen für die Neuausrichtung von .ausgestrahlt gestellt, die mit dem Abschalten der letzten AKW Ende 2022 ansteht. Auf diesen historischen Erfolg, das Aus der letzten drei von einst 36 AKW, hat Jochen über Jahrzehnte hingearbeitet, die letzten 14 Jahre zusammen mit .ausgestrahlt. Dass er diesen Moment nun nicht mehr erleben und mit uns feiern kann, trifft uns mehr als schmerzvoll.

Jochen war sich bewusst, dass seine bestehende Herzerkrankung sein Leben irgendwann abrupt beenden könnte. Von Plänen und Projekten hielt ihn dies nicht ab. Am Samstag, den 15. Januar 2022, ist er im Alter von 56 Jahren plötzlich und viel zu früh gestorben.

Die Lücke, die Jochens Tod reißt, ist groß, auch bei .ausgestrahlt. Aber .ausgestrahlt hat stets davon profitiert, dass es auf vielen Schultern ruht und alle, Mitarbeiter*innen wie Ehrenamtliche, ihr Engagement und ihre Kompetenzen einbringen. Das werden wir auch weiterhin tun: .ausgestrahlt wird seine Anti-Atom-Arbeit – auch im Sinne Jochens – weiterführen. Selbst nach dem Abschalten der letzten AKW Ende des Jahres bleibt da jede Menge zu tun, vom Umgang mit dem Müll bis zu den noch laufenden Atomfabriken, von der atomfreundlichen EU-Taxonomie bis zum Wiederaufflackern irrer Atom-Träume unter dem Deckmantel angeblichen Klimaschutzes.

Daneben gilt es, die Errungenschaften und Erfolge der Anti-Atom-Bewegung, die weit über das Atom-Thema hinausstrahlen, zu sichern und als das zu benennen, was sie sind: Der Beweis, dass es sich lohnt, selbst für zunächst utopisch erscheinende Ziele zu kämpfen. Der Beweis, dass, wenn sich die scheinbar Ohnmächtigen zusammenschließen und sich wehren, es die scheinbar Mächtigen unendlich schwer haben, ihre Pläne durchzusetzen. Das war einer von Jochens Lieblingssätzen. Wir werden ihn nicht vergessen.

Darüber hinaus wollen wir Erinnerungen an, Erlebnisse mit und Gedanken zu Jochen zusammentragen und ggf. auch öffentlich teilen. Möchtest Du daran mitwirken, schicke Deinen Beitrag gerne an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Bitte schreib jeweils dazu, ob wir ihn – ggf. mit Namen oder anonym – veröffentlichen dürfen oder nicht.

Drei Organisationen war Jochen besonders verbunden. Spenden an diese wären in Jochens Sinn:

- .ausgestrahlt und die von .ausgestrahlt initiierte Stiftung Atomerbe

- die Bewegungsstiftung

- die BI Lüchow-Dannenberg

Die Arbeit der Stiftung Atomerbe kannst Du hier mit einer Spende unterstützen

19.01.2022 Protestaktion in Straßburg: Kein Greenwashing von Gas und Atom, Monsieur Macron!

Atomkraft und fossiles Gas sollen von der EU ein Öko-Label als „nachhaltige“ Technologien erhalten! Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Beschlussvorlage in den nächsten Wochen verabschiedet wird. Einer der Hauptverantwortlichen für diesen Skandal ist der französische Präsident Emmanuel Macron, der am 19. Januar im EU-Parlament in Straßburg sein wird, um den Ratsvorsitz zu übernehmen.

BUND Baden-Württemberg und BUND Südlicher Oberrhein rufen zusammen mit deutschen und französischen Organisationen (.ausgestrahlt, Sortir du Nucléaire, Stop Fessenheim, EWS Schönau, Mahnwache Breisach, Koala-Kollektiv u.a.) zu einer bunten Protestaktion in Straßburg auf:

WANN: am Mittwoch, den 19. Januar um 10 Uhr

WO: Der genaue Ort der Aktion wird gerade mit den Behörden geklärt. Sobald er feststeht, wird er hier im Termin ergänzt.

Diese Aktion ist geplant: Mehrere Menschen in weißen Schutzanzügen mit schwarzen Gasmasken übergießen gelbe Atommüll- und rote Gas-Fässer mit giftgrüner Farbe, um das Greenwashing zu symbolisieren.

Unser Protest zeigt, dass die Taxonomie in dieser Form nicht akzeptabel ist. Lasst uns gemeinsam dem EU-Parlament deutlich machen, dass wir diesen Wahnsinn nicht widerspruchslos hinnehmen! Wir freuen uns über alle, die mitprotestieren!

Kontakt vor Ort für BUND-Aktive:

Stefan Auchter, BUND Südlicher Oberrhein, 0761/4014413

Mehr Informationen

Kommt zahlreich, bringt Eure BUND-Fahnen mit, achtet auf Abstände und tragt FFP2 Masken.

Bitte beachtet auch die aktuellen Einreisebestimmungen für Frankreich (für vollständig Geimpfte gibt es derzeit keine Beschränkungen): https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/frankreichsicherheit/209524

Wenn ihr vorhabt, an der Aktion teilzunehmen, schickt bitte eine kurze E-Mail (Betreff genügt: „Ich bin am 19.1. dabei“) an aktion(at)bund-bawue.de – wir informieren euch dann bis Montag, 17.1., 18 Uhr, wo der Treffpunkt sein wird. Im Moment steht dieser leider noch nicht fest.

TermindetailsStartdatum: 19. Januar 2022 Enddatum: 19. Januar 2022 Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Der genaue Ort der Aktion wird gerade mit den Behörden geklärt. Sobald er feststeht, wird er hier im Termin ergänzt. Veranstalter:

BUND Südlicher Oberrhein, BUND Baden-Württemberg, .ausgestrahlt, Sortir du Nucléaire, Stop Fessenheim, EWS Schönau, Mahnwache Breisach, Koala-Kollektiv u. |

Frankreichs neues AKW wird teurer und später fertig

Von Niklas Záboji, Paris

2012 sollte der AKW-Neubau in der Normandie ursprünglich abgeschlossen werden. Jetzt verzögert sich die Fertigstellung abermals – bis ins Jahr 2023. Die Kosten steigen ebenfalls.

Frankreichs erster Druckwasserreaktor der neuen Generation (European Pressurized Reactor, EPR) wird noch teurer und später fertig als bislang geplant. Das gab der staatliche Energiekonzern EDF am Mittwoch bekannt. Statt Ende dieses Jahres soll Flamanville 3 nun im Laufe des zweiten Quartals 2023 in Betrieb genommen werden können. Die von EDF kommunizierten Kosten steigen von 12,4 auf 12,7 Milliarden Euro. Der Konzern verweist darauf, dass man die Inbetriebnahme dem „durch die Pandemie erschwerten industriellen Kontext anpassen“ müsse.

Der Bau von Flamanville 3 in der Normandie läuft seit dem Jahr 2007. Der Reaktor mit einer Leistung von 1650 Megawatt sollte ursprünglich im Jahr 2012 ans Netz gehen und 3,4 Milliarden Euro kosten. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Auch jetzt stehen noch wichtige Arbeiten an. Unter anderem muss die Modernisierung von Schweißnähten am Sekundärkreis abgeschlossen werden. Nicht nur dort gab es in der Vergangenheit Baumängel – und auch deshalb schätzt der französische Rechnungshof die Gesamtkosten des Projekts mittlerweile auf mehr als 19 Milliarden Euro.

EDF betont, dass die „komplexeste“ Bauphase, Schweißarbeiten an der Reaktorhülle, abgeschlossen und von der Atomaufsicht als konform eingestuft wurden. Gelassen zeigt sich der Konzern auch mit Blick auf die kürzlich bekannt gewordenen Probleme mit den Brennelementen des typgleichen Druckwasserreaktors in Taishan in China. Den dort festgestellten mechanischen Verschleiß bestimmter Komponenten der Baugruppe gebe es auch bei anderen Rektortypen in Frankreich. „Dieses Phänomen stellt das EPR-Modell nicht in Frage“, schreibt EDF. Zudem würden die dort gesammelten Erfahrungswerte in Flamanville berücksichtigt.

In Taishan stehen bislang die beiden einzigen Reaktoren dieses Typs. Auf europäischem Boden wurde der EPR in Olkiluoto in Finnland im Dezember fertig, zwölf Jahre später als geplant. Ans Netz gehen soll er in den nächsten Tagen. Zudem wird ein EPR-Reaktor in Hinkley Point in Großbritannien gebaut. Stand jetzt soll er im Jahr 2026 ans Netz gehen können.